Стадная и одиночная фазы саранчи

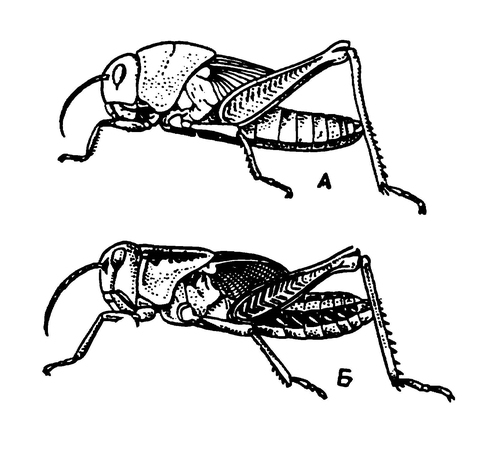

В своё время Линней описал «перелётную» саранчу (Locusta migratoria) и встречающуюся в Европе саранчу «датскую» (Locusta danica) как два отдельных вида. Действительно, обе эти формы различались не только по своей окраске, но и по более существенным морфологическим признакам — по форме переднегруди и по длине надкрылий, которые у «датской» саранчи короче, чем у «перелётной» (рис.225).

Кроме того, обе эти формы различны и в биологическом отношении, так как «датская» саранча никогда не образует стай и встречается одиночными особями. Словом, казалось несомненным, что в данном случае перед нами два «хороших», вполне обособленных вида.

Однако в дальнейшем оказалось, что саранча «перелётная» и саранча «датская» — это только две формы существования одного и того же вида Locusta migratoria, или две различные его фазы, как назвал их в 1921 году энтомолог Б. П. Уваров, — фаза стадная и фаза одиночная.

Если личинки саранчи отродились в массовом количестве и держатся скученно, образуя уже упомянутые кулиги, то из них образуется обыкновенная стадная фаза, способная к перелётам, а если личинки появляются в небольшом количестве (как это бывает после случайных залётов саранчи в области, отдалённые от её коренной родины), разбредаются врозь и теряют друг друга из виду, то развивается одиночная фаза саранчи.

Совершенно аналогичные фазы были обнаружены и у других видов саранчовых, обитающих в Африке и в странах Южной Азии, как, например, у саранчи-шистоцерки (или схистоцерки), иногда налетающей в наши среднеазиатские союзные республики из соседних более южных стран — из Индии, Ирака, Ирана.

С различиями в образе жизни стадной и одиночной фаз саранчи связаны и их цветовые особенности: одиночные фазы бывают окрашены преимущественно в травянисто-зелёные тона, делающие их малозаметными среди зелёной растительности, тогда как для стадной фазы покровительственная окраска не может быть чем-нибудь полезной и её расцветка оказывается более яркой. Одиночная фаза саранчи не делает больших перелётов, и надкрылья у неё короче.

Одиночная и стадная фазы связаны между собой постепенными переходами (переходные фазы), которые образуются при изменении условий жизни в период развития личинки.

Фактором, — определяющим развитие личинок в сторону стадной фазы, несомненно, является их скученность, — об этом говорят и наблюдения в природе, и это подтвердили многочисленные эксперименты. Но встаёт вопрос: какая же именно сторона этой скученности, или стадного образа жизни, воздействует на ход развития личинок и на формирование признаков стадной фазы?

Вопрос этот оказался достаточно сложным. Некоторые авторы придавали решающее значение активности личинок, то есть их усиленной мышечной деятельности при стадном образе жизни и при скученном содержании их в садках. Однако позднейшие эксперименты показали, что сама по себе активность личинок не вызывает образования стадной фазы; личинка, помещённая в специальный садок, где она подвергалась толчкам и была вынуждена делать мышечные движения, продолжала оставаться зелёной, если в этих условиях она была лишена общества себе подобных.

Опыты французского энтомолога Реми Шовена показали, что развитие личинок в том или другом направлении определяется их зрительным впечатлением. Личинка развивается в стадную фазу, когда она видит рядом с собой других личинок своего вида, даже будучи изолированной от них стеклянным колпаком: развития признаков стадной фазы не происходит, если личинки содержатся в темноте и не могут видеть своих собратьев.

Результат, казалось бы, вполне ясный; однако, когда Шовен окружил единичную личинку зеркалами, многократно повторявшими её отражение, личинка не поддалась иллюзии и осталась зелёной. Следовательно, поставленный вопрос разрешён ещё не до конца и нуждается в доследовании: то ли насекомое иначе, чем мы, воспринимает отражение предметов в зеркале, то ли, помимо чисто зрительных впечатлений, здесь имеют значение и какие-то пока ещё неведомые для нас сигналы о присутствии других особей.

Однако независимо от того, какой фактор внешней среды окажется решающим при развитии личинки в сторону стадной или в сторону одиночной фазы, обе эти формы существования вида у саранчовых мы должны отнести к той же категории внутривидовой изменчивости, как и сезонные морфы у некоторых видов бабочек и явления цикломорфоза у дафний.

Рис. 225. Одиночная (А) и стадная (Б) фазы саранчи (личинки 5-го возраста)

← Предыдущая статья

Меры борьбыСледующая статья →

Другие саранчовыеОбразы животных в пословицах и поговорках

В холод кошка мышей не ловит.

Можно и с козлом поладить, коль по шёрстке погладить.

Птичка невеличка, да коготок остёр.

Оружие животных

Колючие противники

Гладкий панцирь, конечно, защищает своего хозяина, но при наступлении противника ...

Герметично прилегающие присоски

Щупальца осьминогов — самое грозное их оружие, так как они буквально сковывают ...Книги

Фундаментальные зоологические исследования. Теория и методы

Предлагаемый том «Фундаментальные зоологические исследования» отражает ...